Die zweite internationale tdAcademy Summer School fand im Jahr 2023 erneut guten Anklang. 19 Master- und PhD-Studierende mit sehr unterschiedlichem disziplinärem und geographischem Hintergrund kamen vom 17.-22.September in Bad Freienwalde zusammen, um transdisziplinäre Methoden kennenzulernen und diese für Fragestellungen in ländlichen Räumen des nord-östlichen Brandenburgs modellhaft anzuwenden. Eine für alle Beteiligten spannende und bereichernde Fortsetzung der Summer-School-Kooperation zwischen dem tdAcademy-Team am ZTG und dem ISST der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Die Summer School wurde von Martina Schäfer, Emilia Nagy und Josefa Kny (tdAcademy/ZTG) sowie Gemma Tejedor und Jordi Segalàs (ISST/UPC) entwickelt. Annabell Lamberth (ZTG) und Na Liang (UPC) waren in die Organisation eingebunden. Das Projekt entstand im Rahmen des tdAcademy-Fellowships von Gemma Tejedor am ZTG im Jahr 2022. Siehe Beitrag auf der Website der UPC.

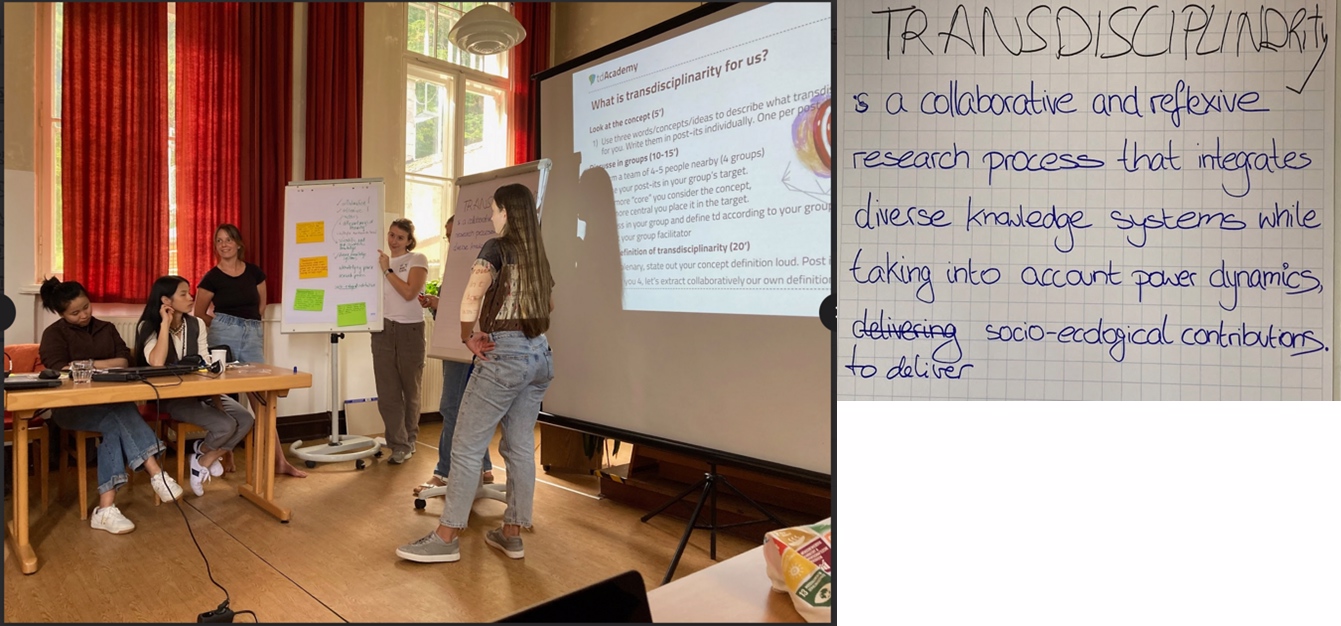

Quelle: Julia Margeth Theuer, 2023

In der transdisziplinären Forschung und Praxis geht es darum, Wissen und Perspektiven von verschiedenen Akteur*innen aus Wissenschaft und Gesellschaft zusammenzubringen. Das Ziel dabei ist zweierlei: Einen Beitrag zur Lösung realweltlicher Probleme zu leisten und gleichzeitig neue Erkenntnisse für die Wissenschaft bereitzustellen.

Quelle: Emilia Nagy, 2023

Die Zusammenarbeit über Institutionen und über die Grenzen der eigenen Disziplin und der Wissenschaft hinweg ist kein selbstverständliches oder einfaches Unterfangen. Um die Herausforderungen besser zu verstehen und sie gezielter adressieren zu können, braucht es Expertise, die oft erst in der transdisziplinären Praxis durch learning by doing erworben wird.

Stimme der Teilnehmer*innen: „Transdisciplinarity is not an easy and well understood thing for everyone. And there is not enough of transdisciplinarity in research and practice. We need building more bridges.“

Eine einwöchige Summer School erschien uns, den Organisator*innen von ZTG und ISST, als ein möglicher short cut für das Erlangen dieser Expertise. In der Summer School machten sich die Teilnehmer*innen mit den theoretischen Grundlagen und Methoden des transdisziplinären Projektdesigns vertraut. Am Beispiel von Landnutzungskonflikten und innovativen Ansätzen für die ländliche, dünn besiedelte, landwirtschaftlich geprägte Region im Nordosten Brandenburgs formulierten die Teilnehmer*innen transdisziplinäre Forschungsfragen und erprobten Methoden zum Design des Partizipationskonzepts und zur Wirkungsabschätzung in Kleingruppen.

Quelle: Emilia Nagy, 2023

Die Master- und PhD-Studierenden legten den Fokus ihrer modellhaften Projekte auf ein selbstdefiniertes realistisches regionales Problem. Sie arbeiteten in nach disziplinärem und geografischem Hintergrund diversifizierten Gruppen. Um ein regionsspezifisches Thema wählen zu können, führten wir sie mit Exkursionen an spannende Orte in der Region, an denen Landnutzungskonflikte und gute Beispiele für Lösungen sichtbar werden. So besuchten wir beispielsweise Gut Kerkow, das in einem ganzheitlichen Ansatz der landwirtschaftlichen Wertschöpfung die artgerechte Tierhaltung und Fleischverarbeitung mit der Erzeugung von Bio-Energie zur Selbstversorgung kombiniert. Das Gut liefert Fleisch für den Berliner Bio-Markt und baut parallel auch die touristischen Angebote vor Ort aus. Ole Bernhardt und Manuel Pundt brachten uns die Vision und die Herausforderungen dieses Bio-Betriebs auf sehr lebendige Art näher.

Quelle: Emilia Nagy, 2023

Im NABU-Informationszentrum in Blumenberg gab uns der Leiter des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin, Dr. Martin Flade eine Einführung in das Konzept des Biosphärenreservats und erklärt die Gründe für Landnutzungskonflikte in der Region. Neben einem hohen Anteil an Schutzgebieten und ökologischem Landbau ist die Region auch durch zahlreiche Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energien und intensive Schweine- und Hühnerhaltung geprägt.

Der NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) setzt sich seit mehr als 120 Jahren für den Natur- und Umweltschutz ein. Der Vorsitzende des NABU Brandenburg, Björn Ellner besuchte uns an einem Abend und vermittelte den Teilnehmenden Einblicke in einen aktuellen regionalen Landnutzungs-Konflikt. In Bad Freienwalde möchte ein Investor 370 Hektar Mischwald mit hoher Biodiversität für die Installation einer Photovoltaik-Anlage roden - die Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde und Naturschutz stellt sich anhand solcher Projekte ganz konkret.

Im Haus mit Zukunft in Angermünde erfuhren die Teilnehmenden von Nadine Binias, wie ein leerstehendes Haus in Kooperation mit der Stadtleitung und mit Hilfe von Raumstipendien zu einem Ort der Begegnung werden kann. Jan Lindenberg stellte die Relevanz vom Haus mit Zukunft und vom Angerwerk für die Verstetigung des Innovationsmanagements vom F&E-Bündnis WIR! region4.0 dar. Die regionale Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde übernimmt eine zentrale Rolle in den regionalen Transformationsprozessen. Bei einem Besuch an der Hochschule reflektierte Ralf Bloch die Frage ob der ökologische Landbau im Nordosten Brandenburgs eine Erfolgsgeschichte ist und Uta Steinhardt gab einen Überblick, welche sehr unterschiedlichen Belange bei der Ausweisung von Flächen für die Erzeugung von Wind-Energie in der Regionalplanung berücksichtigt werden.

Quelle: Emilia Nagy, 2023

Das inhaltliche Programm war nach Schritten der Gestaltung eines td-Projekts aufgebaut. Inputs und praktische Übungen wechselten sich ab, damit die Gruppen ihr eigenes Projekt Schritt-für-Schritt konzipieren konnten. Wir starteten mit der Frage, was Transdisziplinarität bedeutetet und die Teilnehmenden definierten ihr gemeinsames Verständnis von transdisziplinärer Forschung. Darauf folgte die Formulierung von transdisziplinären Forschungsfragen basierend auf gesellschaftlichen Problemen, die die Gruppen adressieren wollten. Gemeinsam führten wir eine Aufstellungsübung durch, um die Positionen von Akteur*innen am Beispiel einer Forschungsfrage besser zu verstehen. Auf Basis thematischer Inputs entwickelten die Teilnehmer*innen ihre Partizipationskonzepte sowie Formate für die Wissensintegration. Dafür erhielten sie zusätzlich einen Überblick über verschiedene Sammlungen und Toolboxes zu transdisziplinären Methoden. In einem an der Methode Theory-of-Change angelehnten Rollenspiel diskutierten sie die intendierten und nicht-intendierten Wirkungen ihrer entwickelten Projekte. Beim Wandern diskutierten wir offene Fragen und Herausforderungen rund um transdisziplinäres Forschen. Viele Teilnehmenden fragten nach Zukunftsoptionen für transdisziplinär Forschenden im Wissenschaftssystem.

Insight by students: “I particularly liked when we talked about the different methods used in TD research and how they can come together to create a TD project. The input from the first day of excursions was also really nice.”

Am letzten Tag präsentierten die Teilnehmenden in einem Zoom-Meeting ihre Ergebnisse Interessierten der HNEE, ZTG und UPC.

Die Visionen der 4 Projekte

Strengthen rural communities’ capacity for creative self-organisation to improve quality of community life

Re-wetting is more accepted as an evidence-based and integrated agriculture and nature conservation practice, that can sustain livelihoods in our region.

To improve multi-generational mobility and contribute to sustainable and prosperous rural communities where citizens from different generations can thrive together.

The joint vision is to create a toolkit that highlights sustainable benefits and integrates the perspectives of actors towards implementing renewable energy. We want to take lessons learned in this case study to apply elsewhere.

Quelle: Martina Schäfer, 2023

In diesem zweiten Durchgang der summer School ist es erneut gelungen, Bewerber*innen mit unterschiedlichen geografischen Hintergründen aus unterschiedlichen Ländern zu versammeln (Irland, Schottland, Luxemburg, Schweiz, Äthiopien, Spanien, Niederlanden, China, Russland).

Es waren Teilnehmer*innen mit sehr unterschiedlichem fachlichem und Erfahrungs-Hintergrund anwesend (ausgeglichenes Verhältnis von Masterstudierenden und Doktorand*innen), sodass die Teilnehmer*innen viel voneinander lernen konnten. Einige konnten bereits erste Erfahrungen mit transdisziplinärer Forschung in die Gruppenarbeit einbringen, für andere war es ein ganz neues Thema. In der Abschlussrunde wurde ein intensiverer Austausch zu einzelnen Methoden gewünscht, die die Bewältigung von Herausforderungen in transdisziplinären Projekten ermöglichen.

Insight by students: “We didn't go into the potential difficulties and pitfalls of conducting a transdisciplinary project. Tools for collaboration, mediation and communication between diverse and opposing stakeholders would be useful. A role-play stakeholder discussion could be interesting for example, to highlight the difficulties of power dynamics in open discussions.”

Die Konzeption einer summer school ist immer eine Gratwanderung zwischen der Vermittlung von konzeptionellem und methodischem Wissen und ausreichend Zeit für individuelle Entfaltung. Die nächste Summer School bietet uns die Gelegenheit, unser Konzept im Hinblick auf die Anregungen der Teilnehmenden zu optimieren.

Insight by students: “Most centrally I learned how to frame and plan a transdisciplinary project. The lack of methodologies provided, although a negative of the course for some, actually gave me more confidence to explore and develop new methods. I learned that transdisciplinarity is a very useful approach to overcoming barriers to understanding other ways of knowing and therefore really useful for study areas like decolonisation.”